Einführung

„Unter den zahllosen Verbrechen, die Deutsche während der nationalsozialistischen Herrschaft begangen haben, sind die Morde im Keller der Schule am Bullenhuser Damm eine besonders abscheuliche, erschütternde und unfassbare Tat. […] Die Trauer um die Toten vereint uns. Doch sie verpflichtet uns Deutsche auch. Sie verpflichtet uns, nicht zu vergessen, was geschehen ist und wobei so viele mitgemacht haben. Viel zu lange wurde diese Schuld verschwiegen, verdrängt und vergessen gemacht.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Während der Shoah wurden 20 jüdische Kinder, zehn Mädchen und zehn Jungen, zusammen mit ihren Familien in das Konzentrationslager Auschwitz im deutsch besetzten Polen deportiert. Die Kinder stammten aus Polen, Frankreich, Italien, den Niederlanden und der Slowakei. Sie waren zwischen fünf und zwölf Jahre alt.

Am 28. November 1944 wurden die Kinder von Auschwitz in das Konzentrationslager Neuengamme in Hamburg gebracht. Nach ihrer Ankunft in Neuengamme führte ein SS-Arzt pseudomedizinische Experimente an ihnen durch.

Im April 1945 näherte sich die britische Armee Hamburg. Am 20. April 1945 wurden die zwanzig jüdischen Kinder in den Keller einer ehemaligen Schule am Bullenhuser Damm gebracht. Dort wurden sie mit Morphin betäubt und an Haken an der Wand aufgehängt, während sie noch schliefen.

Um jegliche Beweise für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu beseitigen, ermordeten die Nazis auch vier der Betreuer der Kinder und mindestens 24 sowjetische Gefangene.

Nach dem Krieg ging das Leben in Hamburg weiter, als hätte es die Morde nie gegeben.

Die Schule wurde wieder als solche genutzt. Die Schüler wurden nicht über die Ereignisse informiert, die sich im Keller des Gebäudes abgespielt hatten. Die Eltern und Geschwister der Opfer wurden nicht gesucht. Nur einige wenige Gefangene des KZ Neuengamme kamen jedes Jahr mit Blumen zum Bullenhuser Damm, um der ermordeten Kinder und Erwachsenen zu gedenken.

Viele, aber nicht alle Täter wurden von den Alliierten vor Gericht gestellt. Die deutsche Justiz, insbesondere im Fall des Haupttäters Arnold Strippel, versagte völlig.

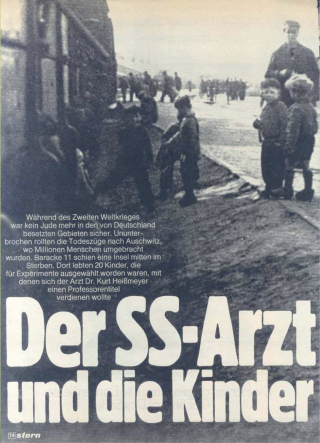

33 Jahre nach den grausamen Ereignissen wurde der Journalist Günther Schwarberg auf die Geschichte aufmerksam. Er veröffentlichte im Magazin Stern die Serie "Der SS-Arzt und die Kinder". Durch jahrelange Recherchen in vielen Ländern gelang es Schwarberg, die meisten Angehörigen der Kinder ausfindig zu machen.

Gemeinsam mit seiner Frau, der Rechtsanwältin Barbara Hüsing, und den Hinterbliebenen der ermordeten Kinder gründeten sie die Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm.

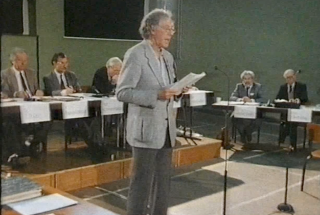

Nachdem die deutsche Justiz im Fall des Haupttäters Arnold Strippel versagt hatte, organisierte der Verein 1986 ein "Internationales Tribunal". An dem Tribunal nahmen Angehörige, ehemalige Gefangene des KZ Neuengamme sowie Richter und Rechtsanwälte aus den Ländern der 20 Kinder teil.

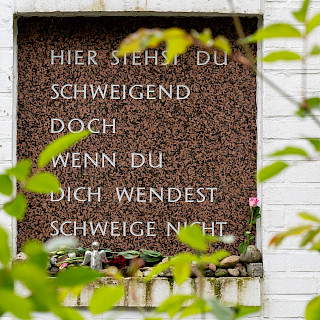

Die Vereinigung richtete 1979 eine Dauerausstellung in der Gedenkstätte ein und eröffnete 1985 einen Rosengarten zum Gedenken an die 20 jüdischen Kinder. Jedes Jahr am 20. April findet eine Gedenkfeier statt, zu der Angehörige der Kinder aus aller Welt anreisen.

Die Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm wird auch in Zukunft das Andenken an die 20 Kinder in Ehren halten.

Dies sind ihre Geschichten.